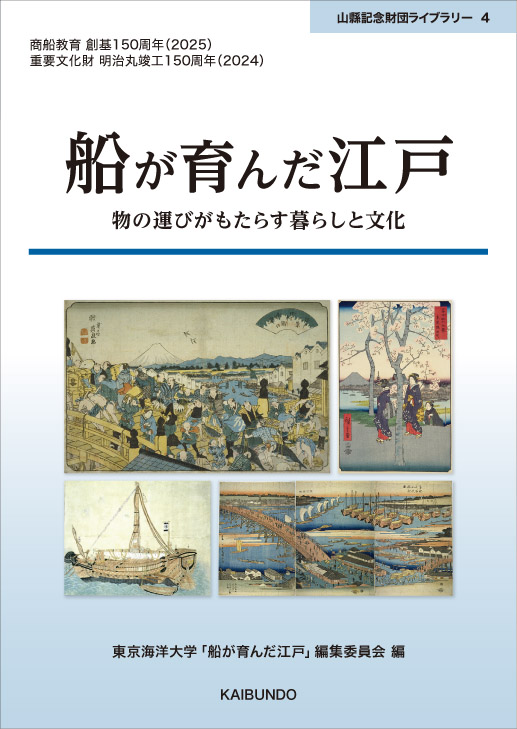

山縣記念財団ライブラリー第四弾 東京海洋大学「船が育んだ江戸」編集委員会編『船が育んだ江戸 物の運びがもたらす暮らしと文化』発行

この度、当財団ライブラリーの第四弾として、『船が育んだ江戸 物の運びがもたらす暮らしと文化』東京海洋大学「船が育んだ江戸」編集委員会編が刊行となりました。

本書は東京海洋大学附属図書館にて2017年から2020年にかけて開催された企画展示「船が育んだ江戸~百万都市・江戸を築いた水運~」の図録を大幅に加筆修正されたもので、徳川家康の江戸開府以来、江戸の人々の暮らしに船が極めて重要な役割を果たし、船こそが江戸を育み、今日の大都市東京の発展をもたらしたことを、「海」、「川」、「船」、「恵み」の4つの視点からまとめています。

なお、当財団は本書の販売には、一切関与しておらず、また、印税などの収益も発生しません。

問い合せ先:海文堂出版

≪「はじめに」から抜粋≫

世界の四大文明は川のほとりで生まれていますが、これは人々が川の恵みとともに生活してきたからなのでしょう。現代においても、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界の大都市の多くは川に面していますが、この理由は、鉄道や自動車のない時代に、都市に住む多くの人々に大量の生活物資を輸送する手段が船に限られていたからだと考えられます。つまり、船こそが人々の暮らしを支え、大都市への成長を後押ししてくれたと思うのです。

江戸(現在の東京)も、徳川家康が江戸幕府を開く前後から、船を利用した物資輸送に関して、さまざまな工夫がなされてきました。全国からの生活物資は船で江戸湊に輸送され、舟に積み替えられてから河川や運河を利用して江戸市中の河岸に運ばれていきました。このように、船による物資輸送があったからこそ、江戸も百万都市へと成長することができ、このことが現在の東京の発展につながっていると考えて良いでしょう。そうなると、いささか大胆ではありますが、「船こそが、江戸を育み大都市へと成長させて、現代の東京の発展をもたらした」と考えることができるのです。

このようなことから、東京海洋大学附属図書館越中島分館では、「船が育んだ江戸」という展示会を、平成29年(2017)から令和2年(2020)にかけて毎年1回の合計4回開催しました。展示にあたっては、本学だけでなく学外の多くの専門家にも参加していただくとともに、関係機関から資料提供や展示の協力をいただきました。「船と江戸」というテーマは比較的地味だったかもしれませんが、4回の展示会では多くの皆様にご覧していただきました。

本書『船が育んだ江戸』は、この4冊の図録をもとに加筆したものです。

そして、お察しいただけると思いますが、船と江戸(東京)を結び付けた「船が育んだ江戸」というタイトルは、本学の統合前の名称の一つである「東京商船大学」を意図していました。

東京の江東区に位置する東京海洋大学海洋工学部は、その前身である東京商船大学の時代から、船長と機関長となる人材の育成とともに、航海学・機関学や物資輸送の教育研究をしてきました。この商船教育のルーツは、明治8年(1875)11月の私立三菱商船学校の設立に遡ります。明治15年4月(1882)には官立東京商船学校となり、大正14年(1925)4月東京高等商船学校となりました。その後、昭和24年(1949)11月商船大学、昭和32年(1957)4月東京商船大学となり、平成15年(2003)10月1日に東京商船大学と東京水産大学が統合して、東京海洋大学となりました。

令和7年(2025)11月には、明治8年(1875)から数えて「商船教育創基150周年」を迎えます。

また、東京海洋大学海洋工学部のある越中島キャンパスには、船としては重要文化財の第一号となった「明治丸」が保存されており、多くの見学者を集めています。明治丸は、明治政府のもと伊藤博文の命により、灯台の保守管理を行う灯台巡回船として明治7年(1874)にイギリスのグラスゴーで建造されました。この明治丸は、明治8年(1875)小笠原諸島の日本政府調査団を乗せて11月21日に横浜を出港し、24日小笠原諸島父島の調査に赴きました。英国の船よりも2日早く到着したことは、小笠原諸島が日本領となった理由の一つとされています。明治9年(1876)の東北巡幸の際に、明治天皇が明治丸に乗船されました。7月18日に函館を出港し、横浜に安着された7月20日が「海の日」制定の由来となっています。そして、明治30年(1897)からは商船学校に譲渡され、係留練習帆船として使用されました。平成23年(2011)6月8日には、当時の天皇皇后両陛下(現、上皇上皇后両陛下)が明治丸の視察にお見えになっています。

令和6年(2024)は、明治7年(1874)から数えて「重要文化財、明治丸竣工150周年」でした。

本書が、船と都市の発展を繫ぐ絆の再発見に、少しでも役立つことがあれば幸いの極みです。

≪目次≫

はじめに

第1章 海 ―海流・海難・海損

1-1 廻船航路がもたらした江戸の発展

1-2 日本周辺の海流の特徴

1-3 操船学からみた「海難」

1-4 物資輸送からみた「共同海損」

第2章 川 ―河川・運河・河岸

2-1 江戸のまちづくりと河川舟運

2-2 関東地方の河川と江戸・東京

2-3 江戸市中の運河と流通

2-4 江戸の河岸と、魚河岸の変遷

第3章 船 ―船・舟・船番所

3-1 船の歴史と構造

3-2 江戸の海運を支えた船(菱垣廻船・樽廻船と小型船)

3-3 廻船建造都市の誕生と変遷

3-4 利根川水系の水運 ― 高瀬船とその操船

3-5 中川番所と小名木川の通行

第4章 恵み ―商品・取引・文化

4-1 廻船で江戸を酔わせた上方の酒文化

4-2 上州からの「山の幸」― 利根川で結ぶ江戸

4-3 江戸湾からの「海の幸」― 江戸前の昔と今

4-4 川と船が醸成した江戸文化